例えば二人で材料を出し合って何かを作ったとします。とても素敵なものができたのでそれをどちらのものとするのか争いになった時、裁判所は民法に従って判断を下しますが、その代表的な条文が243条と246条となります。

243条は、大雑把に言うと「AとBがくっつき混ざり合ってCになった時、Cの主なものがAの場合にはAの所有者がCの所有者となる」という条文です。一方246条は、「Aを加工してCができた時、加工によるCの価値の増加分がAの価値より大きい時には、Cは加工した人の所有物となる」と言う内容です。

判例で見てみる

関係する判例を一つ見てみましょう(これもかなり内容を端折っています)。

最判平成5年10月19日の事件の概要

最判平成5年10月19日の事件の概要

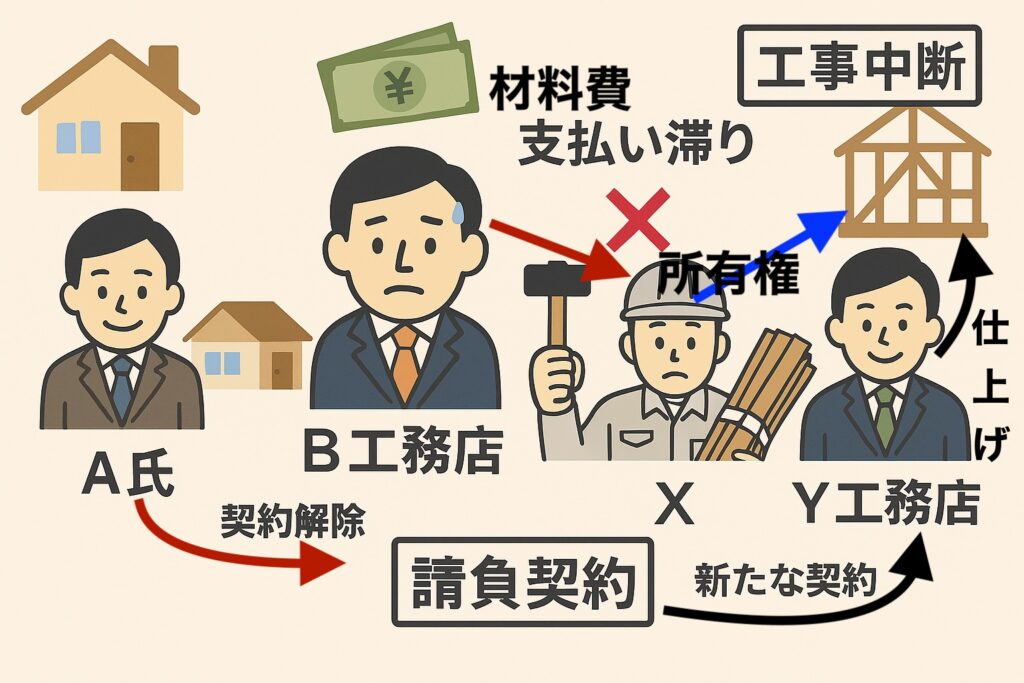

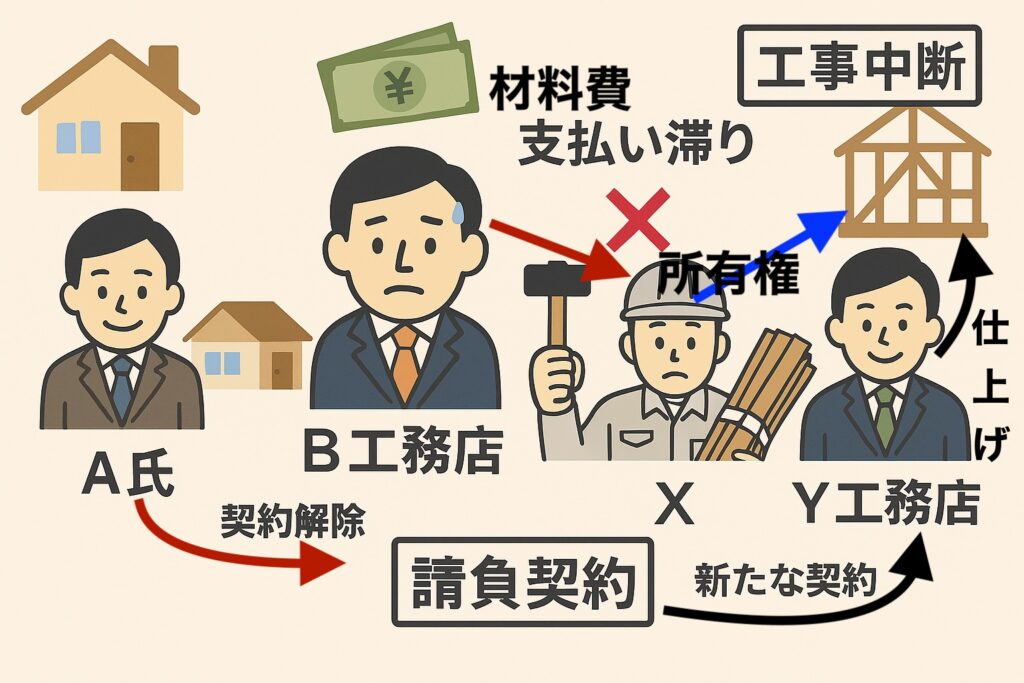

A氏の家をB工務店が請負い、Xが下請けとして、材料費も出して建築し始めたけれどBが費用などの支払いをしないため工事が途中で止まってしまいました。AはBと協議してBの契約を解除し、Yに続きの工事を依頼して家が完成したところ、Xが「家の材料費はほとんど自分が出したのだから、建てられた家は自分に所有権がある」と主張して裁判になった、と言う事例です(実際の事件を簡略化しています)。民法243条で言えばそうとも言えそうですし、Xとしては自分の所有権を認めてもらって、その買取り費用によって建築代金をできる限り回収したいと、そう考えるのもわかります。

さて、判決では、完成した家としての価値はXが支出した費用に比較して高いと判断されるとして、民法246条(の2項)を適用して、所有権をYに認め、Xの主張は認められませんでした。こうなるとXとしては費用等を支払ってくれなかったB工務店に改めて掛け合うしかありません。状況としては少々希望薄にも見えますが。

この件について皆さんに注意して見ていただきたいのは、完成した家を、当然のようにA氏のものとしてはいない点です。請負契約で制作されたものの所有権は、当然のようには発注者側にあるわけではないのです。

ソフトウエア開発委託の場合

例えば、あなたの会社がソフトウエアの開発をA社に発注したとします。完成したソフトウエアは、上記の例の通り、当然のようにあなたの会社のものというわけではないのです。それではあなたの会社は、この請負契約でA社から何が受け取れるのか、それはA社との請負契約の内容に依存してきます。この点はとても注意するべき点となります。

契約の大切さ

ソフトウエア開発では、完成品として実行プログラムが受け取れればいいのか、ソースコードも納品物として受け取りたいのであれば、それを契約にきちんと示しておく必要があります。A社のプログラム開発では自社開発のライブラリを流用していて、そのライブラリのソースコードは自社の権利物であるからと、開示を拒否してくる場合もあります。しかしそれでは開発したソフトウエアの保守や改造に支障が出ます。そうした懸念点も、開発を発注する前の契約で明示し、請負先とはきちんと意識合わせをしておくべきです。

また契約には、著作権などの知的財産権について、発注元であるあなたの会社に移転されるのか、委託先である開発元が保有するのか、その点も明確にしておきましょう。著作権については別の記事にも載せていますので、そちらもご参照ください。