ニセコ町で起きている不動産売買の問題を生成AIに聞いてみた

ニセコ町で起きている不動産売買の問題について、Copilot Chat, ChatGPT, Google Geminiの3つの生成AIに意見を聞いてみようという企画です。これは要するに、「生成AIのいうことを鵜呑みにしてはいけない」ということを狙いにしているのですが、決して「生成AIを使ってはいけない」とか、そういうことを言いたいのではありませんよ。

現に私は、日常的に生成AIを活用していますし、私のこのサイトも、生成AIを縦横無尽に利用して構築しているわけですから。

生成AIに投げた質問

と、一通り言い訳をしておいた上で、早速本題に移りましょう。3つの生成AIにはそれぞれに対して、同じ次の質問を投げて回答を得ました。

質問:

A社の不動産がB社に売買され、それがC社、D社と転売された後にニセコ町に転売されました。それぞれの不動産所有権移転登記はされていました。ところがA社がB社への所有権移転登記は偽装登記だと主張してニセコ町に対して所有権登記の回復の請求を訴えてきました。この場合ニセコ町はA社に不動産を返還する必要があるのでしょうか?

現実の事件については、札幌地裁がA社の主張を認め、ニセコ町に土地を返還するようにと言う判決を下しています。

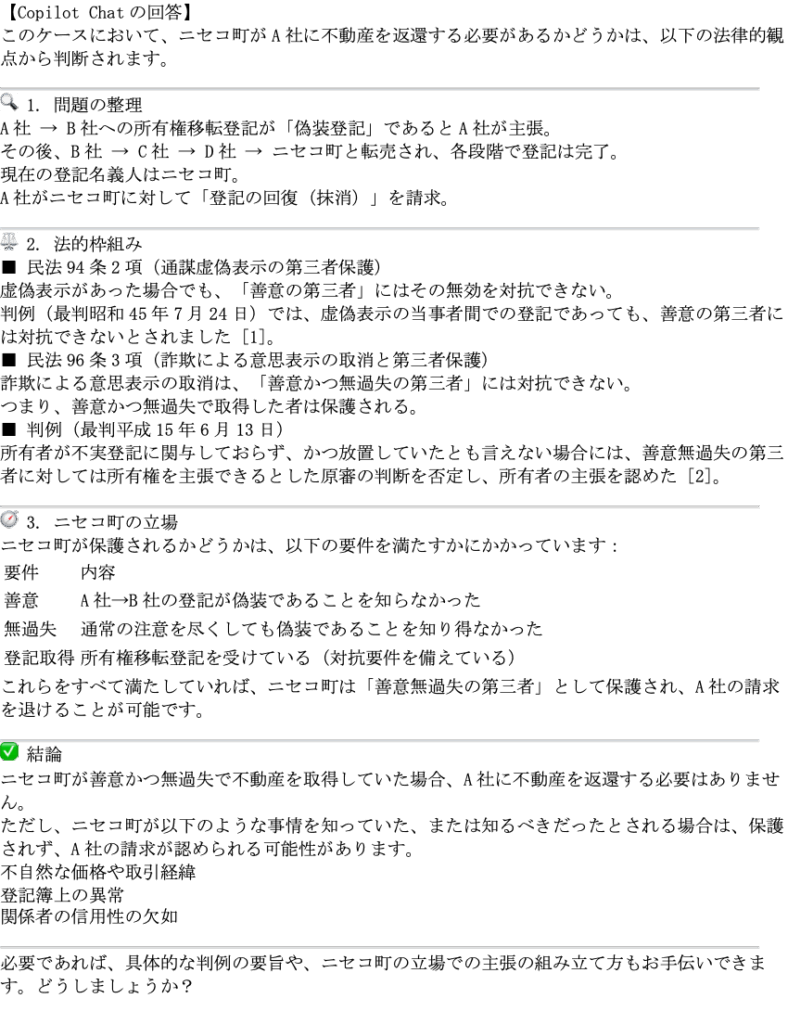

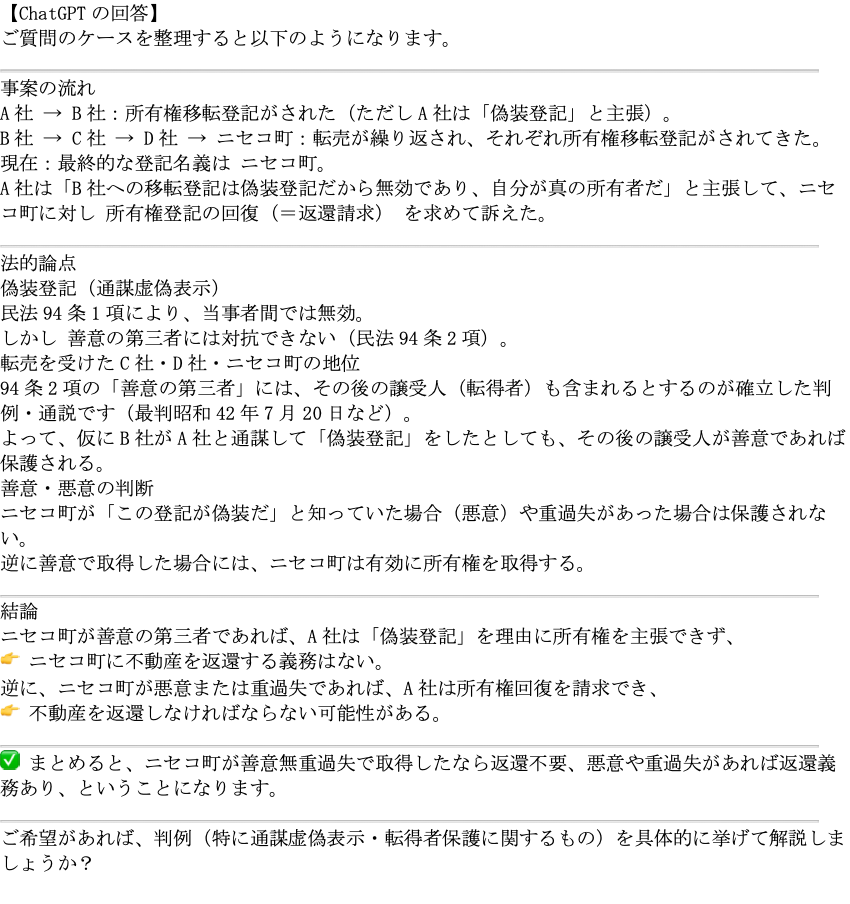

一方、3つの生成AIに問いかけた回答は以下のようなものでした。

| Copilot Chat | ニセコ町が、A社からB社への売買が偽装されたものということを知らず、また知らなかったことに過失もなければ返還の必要はない |

| ChatGPT | Copilot Chatと同意見 |

| Google Gemini | 「ご質問のケースでは、ニセコ町はA社に不動産を返還する必要はありません」と最初に言ってきてはいるが、 1)A社からB社への移転登記が偽装されたものであればこれは無効なので、不動産の正当な所有者はA社と言えるので、ニセコ町は所有権を主張できない 2)ニセコ町がA社からB社への売買が偽装されたものであることを知らなかったのであれば、不動産の10年の時効取得が認められる可能性がある。 |

札幌地裁がどのような理由でA社の主張を認めたのかは不明ですが、ニセコ町の議事録等を見た印象では、Google Geminiの1)のようなことを理由にしていたようです。

本問題が最終的にどのようになるのかは、今後とも継続するであろう高等裁判所や最高裁判所の判決を待つところになります。

実際に生成AIから得られた回答は

さて、本稿では法律問題を生成AIに聞いたときの回答について検討しようということなので、ちょっと長くなってしまいますが、実際の回答(2025年8月25日のもの)を以下に添付します。生成AIは日々進化しているので、同じ質問を今投げると、また違った回答が得られるかもしれません。回答は画像等で貼り付けているので、この点ご容赦。

【Google Gemini の回答】

ご質問のケースでは、ニセコ町は A 社に不動産を返還する必要はありません。

事案の法的評価

ご提示の事案は、登記の公示力と公信力に関する問題です。

登記の公示力

日本の不動産登記制度では、不動産の権利変動を公示(公に表示)することで、取引の安全を確保しています。この公示力により、誰でも登記簿を確認して、不動産の所有者が誰であるかを知ることができます。

登記の公信力

しかし、登記には公信力がありません。公信力とは、登記簿に記載されている内容がたとえ真実でなくても、それを信じて取引をした者を保護する効力のことです。日本の民法では、登記を信じて取引し者が善意(真実を知らないこと)であっても、その者を保護する規定がありません。つまり、登記を信じて取引したとしても、真の権利者に対抗することはできないのが原則です。

本件への適用

ご質問のケースでは、A 社から B 社への所有権移転登記が偽装登記であるとすれば、真の所有権はA 社にあります。したがって、B 社は無権利者となり、B 社から C 社、C 社から D 社、D 社からニセコ町へと所有権が転々としたとしても、これら後続の買主は無権利者から不動産を取得したことになります。日本の民法では登記に公信力がないため、たとえニセコ町が善意で、登記簿を信じて取引したとしても、真の所有者である A 社に対しては所有権を主張できないのが原則です。

重要な例外:時効取得

しかし、本件には重要な例外が存在します。それは時効取得です。民法第 162 条によれば、善意無過失(真の所有者が誰であるかを知らず、知らないことに過失がないこと)で不動産を占有し、所有の意思をもって 10 年間継続して占有すれば、所有権を取得することができます。ニセコ町が D 社から不動産を購入し、所有権を取得してから 10 年以上経過している場合、ニセコ町は時効取得を主張することができます。時効取得が認められれば、A 社の所有権は消滅し、ニセコ町が有効な所有者となります。

登記と時効取得

時効取得が認められるためには、取得時効の援用と時効完成後の登記が必要です。時効取得した者は、自らが真の所有者であることを主張するために、登記簿上の所有者(本件では A 社)に対して時効取得を援用し、所有権移転登記を請求することができます。

結論

以上のことから、ニセコ町が不動産を返還する必要があるか否かは、以下の 2 点によって判断されます。

ニセコ町が善意無過失で占有を始めた時期から 10 年が経過しているか。

時効取得の要件(所有の意思、平穏、公然、善意、無過失)を満たしているか。

もし 10 年が経過し、ニセコ町が時効取得の要件を満たしている場合、ニセコ町は時効取得を援用して所有権を主張することができ、不動産を A 社に返還する必要はありません。ただし、ご質問文からはこれらの事実関係が不明なため、ニセコ町は A 社に不動産を返還する必要がある場合とない場合があるという結論になります。

備考

なお、実際の訴訟では、A 社は偽装登記の立証責任を負います。また、ニセコ町が時効取得を主張

する場合には、その要件を満たしていることの立証責任を負います。

生成AIの回答を検討してみる

今回の裁判になっている事件は、元の売買に不正などの問題があったことを知らなかった者(「善意の第三者」と言います)が正当な方法で入手した不動産に対する元の所有者との権利関係がどうなるのか、ということになります。

この中で、Copilot Chatは「虚偽表示」とか「詐欺」の件を例にあげ、ChatGPTは「虚偽表示」を例にあげています。

「虚偽表示」というのは、例えばA社がその財産隠し等をする目的でB社と共謀して、本当には売るつもりのないものをB社に売った事にするというものです。A社の債権者が財産の差し押さえをしようとしてもその財産がないというような場合に、債権者が「A社のB社への財産を売ったのは虚偽表示だ」と主張してそれを取り戻すことができるという、民法の規定になります。しかし、B社はまたA社を裏切って、別のC社にその財産を売ってしまうこともあります。このときC社がA社とB社の財産隠しの事情を知らなかったとき(これを「善意」と言います)あるいはその事情を知らなかった事にミスがなかったとき(「無過失」と言います)の時には、A社も債権者もC社に対して、民法の虚偽表示を理由にした売られた財産の取り戻しはできない(C社は「保護され」債権者もA社も「善意の第三者に対抗できない」と言います)、という規定が同じ民法の条文に書かれています。

このように、A社とB社が共謀して偽の売買契約と所有権移転登記をしたのであれば、それに対して善意無過失のニセコ町は保護され、買った不動産を返還する必要はありません。しかし今回の場合にはA社はもともと売るつもりもなかったし売ったつもりもなかったと主張している事案なので、ニセコ町がその主張を覆さない限り「虚偽表示」はもともと該当しないことになってしまいます。

「詐欺」については、A社が騙されてB社に売ったという場合が該当し、B社の騙す意思があったという証言が取れないと、これを立証するのは難しいでしょう。

ということで、Copilot ChatとChatGPTの回答を信じて、返さなくてもいいんだ、と思うのは早計な判断と言えそうです(現に、裁判では返還しろと言われてしまっていますし)。

最判平成15年6月13日の判例とは

Copilot Chatは最判平成15年6月13日の判例を引き合いに出しています。なぜかこれに対してはあまり深掘りをしていないのですが、どのような事件だったかを簡単にご紹介すると:

「XさんはA社と不動産を販売する約束を取り交わしたけれど、A社はXさんを騙すような形でXさんに登記済書、印鑑証明、所有権移転登記の委任状等を発行させ、それらを使ってXさんの不動産をA社のものであるようにした上でD社に転売したが、A社はXさんには一銭もお金を支払わなかった。そこでXさんはD社に対して、A社の所有権移転登記は不実登記なので不動産を返してほしいと訴えた。裁判所は、Xさんは不動産の登記の手続きについては全くの素人であり、書類もA社を信用して渡してしまったもので、不実登記には全く関与していないということでXさんの主張を認め、D社に不動産の返還を言い渡した」

というものです。

Xさんが個人であること、取引に対して素人であることの違いはあるものの今回のニセコの事案に類似しています。これによればニセコ町は土地をA社に返還しないといけない事になります。ただし、札幌地裁はこの判例は引用してはいないようです。

不動産登記の公信力とは

Google Geminiの言う「公信力」について、不動産は登記簿に所有者として名前が載っている人がその不動産の所有者だと一般的にはそのように考えるでしょうが、法律上はそうではなくて、真の所有者が騙されてとかあるいは知らないうちに勝手に登記を変更されていたような場合は真の所有者に変更はない、と言うのがその立場です。だから、別の人が登記簿の記載内容を信用して登記簿に載っている所有者から不動産を購入した場合、真の所有者から返還請求が出された場合にはその不動産を返さないといけない、と言う事になります。

登記簿の記載内容は正しいとは限らない、と言うのが「公信力がない」の意味になります。

登記官は忙しいので、書類が問題なくきちんと揃ってさえいれば登記簿の記載を変更し、その書類が真の所有者の意思に基づいているのかどうかまでは確認しないから、と言うのがその理由です。今回のニセコの事案は恐らく、この原則に沿ったものだと考えられ、この点においてGoogle Geminiの指摘は間違っていません。しかし、最初に「返還する必要はない」と言い切っている理由がわかりません。

時効取得はどうか

Google Geminiの主張する「取得時効」について、自分の所有物ではないものを自分のものであるかのように使い続けた場合には、いずれ自分の所有物であると主張することができると言うのを「取得時効」と言います。不動産の場合、自分のものでは無いことを知っていた(こう言うのを法律では「悪意」と言います)けれどそのまま占有し続けた場合には20年間占有し続けることで成立します。自分のものとは知らなかった場合(「善意」です)期間は10年間となります。「取得時効」は“援用”と言って、時効を理由に所有権を主張したときに晴れて成立します(人様のものを勝手に自分のものと言いたくないと主張しない人もいます。言わない間は所有権は真の所有者のままです)。ニセコ町の事案では外見上、取得時効を主張できそうですが、ニセコ町の議事録などからは主張したのかしていないのかは不明です(前述の通り自ら主張しないと、裁判所から取得時効が成立しているからあなたのものですとは言いません)。

もし、ニセコ町に対する前に返還請求があったら

例えば、A社がニセコ町に対して返還を請求する前にC社に対して返還請求をしていた場合にはどうなるでしょうか?つまり、A社がC社に返還請求をしたが、C社はそれを無視してD社に売却して登記も移したというケースになります。

この場合、本当はC社はA社に返還しなければならず、登記もA社に移さなければならなかったのに、A社は、C社がD社への登記の移動をする余裕を与えてしまった、という解釈をします。具体的には民法の177条に不動産の二重譲渡に対する規定があって、こうした場合には登記を持っている方、つまりD社が勝つ、と言う事になります。そうなるとD社は真の所有者という事になり、結局ニセコ町も真の所有者として認められ、A社に返還する必要はなくなります。ちなみに今回のケースではA社がニセコ町以外に返還請求をしていたかどうかはわかっていません。なお、こうなった場合にA社は泣き寝入りをするしかないのかというと、C社に対して返すべきものを返していないという事で損害賠償請求を行う、ということになってきます。事件の概要をニュースで見ると、B社は社長さんがすでに亡くなっており実体もないようですし、C社、D社の実名も伏せられており、もしかするとB、C、D社間の取引の経緯などがわからない状態になっていた可能性もありそうです。